Wenn Sie sich als Leser mit diesen Zeilen beschäftigen, interessiert Sie in erster Linie deren Botschaft und Inhalt. Ihr Auge gleitet über die einzelnen Worte, erfasst diese als Ganzes und verleiht ihnen Form. Diese Formen im Zusammenhang verleihen dem Geschriebenen erst Sinn. Weil Sie die Worte als Ganzes erfassen, müssen Sie sich nicht mehr um die einzelnen Zeichen kümmern. Wenn ich mich als Schreibender mit diesen Zeilen beschäftige, ist es mir vorerst egal, wie sie zu Ihnen, den Lesern, gelangen. Ich will Ihnen etwas mitteilen und hoffe darauf, dass sich auf der Zeitung jemand darum bemühen wird, dieses Aneinanderreihen von Buchstaben in ein grafisches Konzept zu bringen. Nun ist eine Zeitung ein Ort, an dem Menschen arbeiten, die etwas von Schriften verstehen. Es gibt aber durchaus Lebensbereiche. wo dies nicht so selbstverständlich ist. Das Couvert heute morgen beispielsweise enthielt nur eine Rechnung. Keine wichtige Post, also muss ich mir über die Schrift, in der mein Name gedruckt wurde, keine grossen Gedanken machen. Ich weiss nur, dass es sich dabei um computerlesbare Standardzeichen handelt. Hauptsache, ich finde mit Hilfe der beschrifteten Tafeln den richtigen Schalter. Wenn ich mich schon auf einer Postfiliale befinde, kann ich auch gleich ein dringendes Telefonat erledigen. Die gewünschte Nummer finde ich im Telefonbuch, zwar kleingedruckt, aber dennoch gut lesbar. Die genannte Einzahlung ist für ein Flugticket nach Paris bestimmt, auf einer Kantonalbank werde ich meine Schweizer Franken in französische Francs wechseln, werde danach einen Bus zum Flughafen nehmen und schon kurze Zeit darauf auf dem Pariser Airport Charles de Gaulle landen. Dort lasse ich mich automatisch von diesem ganzen System aus Signalen und Hinweistafeln zum Ausgang geleiten. Und auch später, in der Pariser Metro: eine Flut von Informationen und Schildern, die mich zur gewünschten Station führen. Ich wäre verloren, zeigten mir die Tafel nicht den Weg, fände mich nicht zurecht, weder hier in der Pariser Metro noch am Flughafen, weder auf der Postfiliale noch in meiner Bank. Und vielleicht darum wird mir nun bewusst, dass all dies jemand entworfen haben muss. ein kurzer Gedanke vielleicht, dass mich diese Worte und Zeichen seit Beginn meiner Reise, seit dem genannten Einzahlungsschein nämlich, begleiten und führen. Sich ohne mein Wissen festbeissen und unbemerkt zu meiner Alltagswelt werden.

Jemand muss doch daran gedacht haben, dass mein Auge die Information der Worte nicht nur sehen. sondern auch erfassen soll. dass ich sie innerhalb weniger Augenblicke auch verstehen, die weiter entfernten Schilder entziffern und die Nummer im Telefonbuch rasch finden kann.

Eines einzigen Mannes Werk

Es ist tatsächlich so. Jemand hat sich darum gekümmert. Und wenn ich jetzt feststelle, dass all die genannten Beispiele, angefangen von der computerlesbaren Schrift auf dem Einzahlungsschein über die Hausschrift der PTT (Hinweisschilder in Postfilialen. Beschriftung der Postautos bis hin zum Telefonbuch) und der Kantonalbanken weiter zum Beschriftungssystem der Pariser Flughäfen und der Paris Metro alle auf einen einzigen Mann zurückzuführen sind, werden viele vielleicht nachdenken und sich fragen. ob sie seinen Namen kennen. Ein Franzose vielleicht? Würde man nicht den Namen eines Modeschöpfers. der es fertigbrächte. sich so im Alltagsleben seiner Mitmenschen einzunisten, in allen Zeitschriften hochjubeln und frenetisch feiern?

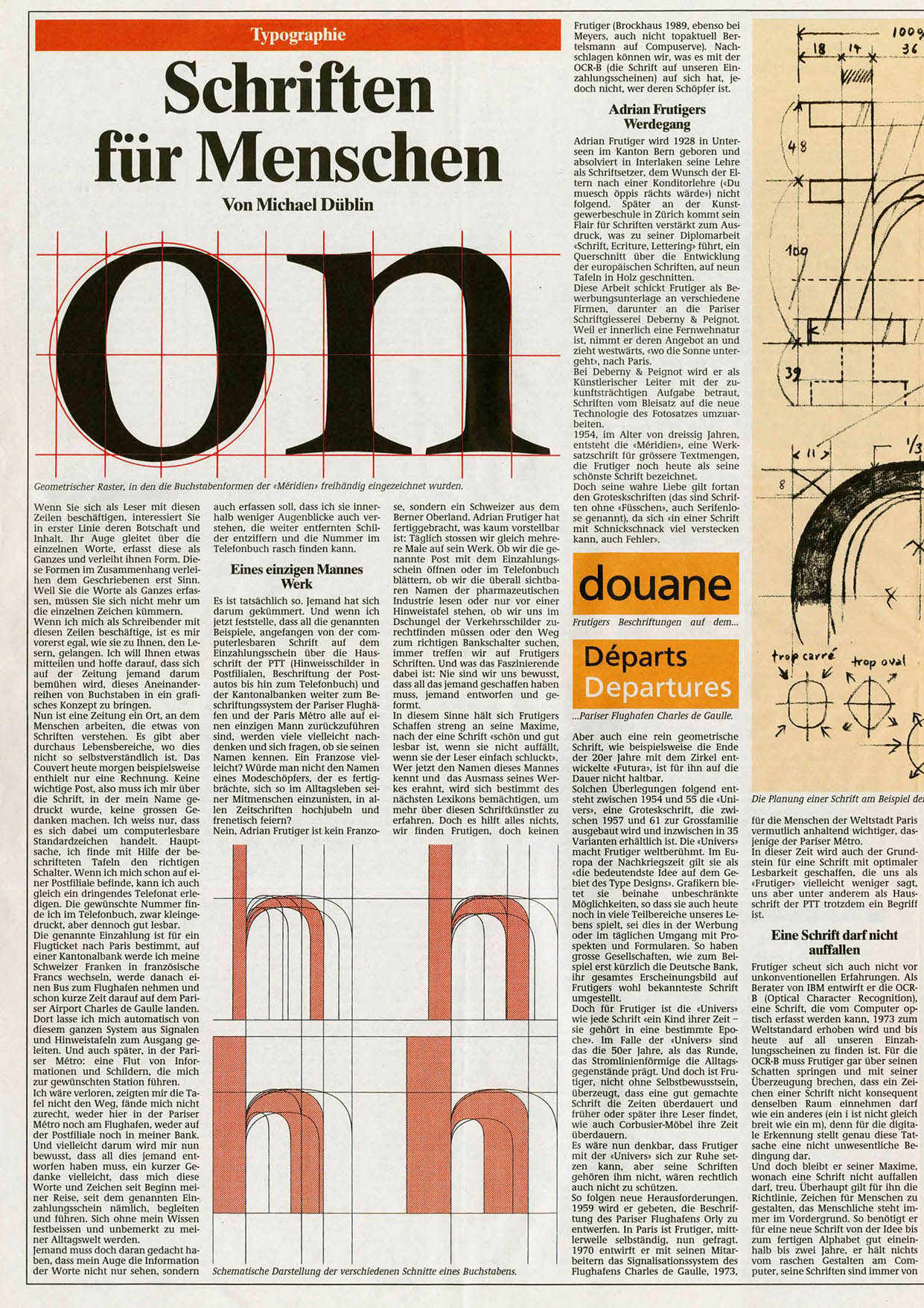

Nein, Adrian Frutiger ist kein Franzose. sondern ein Schweizer aus dem Berner Oberland. Adrian Frutiger hat fertiggebracht was kaum vorstellbar ist: Täglich stossen wir gleich mehrere Male auf sein Werk. Ob wir die genannte Post mit dem Einzahlungsschein öffnen oder im Telefonbuch blättern. ob wir die überall sichtbaren Namen der pharmazeutischen Industrie lesen oder nur vor einer Hinweistafel stehen. ob wir uns im Dschungel der Verkehrsschilder zurechtfinden müssen oder den Weg zum richtigen Bankschalter suchen. immer treffen wir auf Frutigers Schriften. Und was das Faszinierende dabei ist: Nie sind wir uns bewusst. dass all das jemand geschaffen haben muss, jemand entworfen und geformt. In diesem Sinne hält sich Frutigers Schaffen streng an seine Maxime, nach der eine Schrift «schön und gut lesbar ist. wenn sie nicht auffällt. wenn sie der Leser einfach schluckt». Wer jetzt den Namen dieses Mannes kennt und das Ausmass seines Werkes erahnt. wird sich bestimmt des nächsten Lexikons bemächtigen, um mehr über diesen Schriftkünstler zu erfahren. Doch es hilft alles nichts, wir finden Frutigen. doch keinen Schematische Darstellung der verschiedenen Schnitte eines Buchstabens. Frutiger (Brockhaus 1989. ebenso bei Meyers. auch nicht topaktuell Bertelsmann auf Compuserve). Nachschlagen können wir, was es mit der OCR-B (die Schrift auf unseren Einzahlungsscheinen) auf sich hat, jedoch nicht, wer deren Schöpfer ist.

Adrian Frutigers Werdegang

Adrian Frutiger wird 1928 in Unterseen im Kanton Bern geboren und absolviert in Interlaken seine Lehre als Schriftsetzer, dem Wunsch der Eltern nach einer Konditorlehre («Du muesch öppis rächts wärde») nicht folgend. Später an der Kunstgewerbeschule in Zürich kommt sein Flair für Schriften verstärkt zum Ausdruck, was zu seiner Diplomarbeit «Schrift, Ecriture, Lettering» führt, ein Querschnitt über die Entwicklung der europäischen Schriften. auf neun Tafeln in Holz geschnitten. Diese Arbeit schickt Frutiger als Bewerbungsunterlage an verschiedene Firmen, darunter an die Pariser Schriftgiesserei Deberny & Peignot. Weil er innerlich eine Fernwehnatur ist, nimmt er deren Angebot an und zieht westwärts, «wo die Sonne untergeht», nach Paris. Bei Deberny & Peignot wird er als Künstlerischer Leiter mit der zukunftsträchtigen Aufgabe betraut, Schriften vom Bleisatz auf die neue Technologie des Fotosatzes umzuarbeiten. 1954, im Alter von dreissig Jahren, entsteht die «Meridien», eine Werksatzschritt für grössere Textrnengen. die Frutiger noch heute als seine schönste Schrift bezeichnet. Doch seine wahre Liebe gilt fortan den Groteskschriften (das sind Schriften ohne «Füsschem, auch Serifenlose genannt), da sich «in einer Schrift mit Schnickschnack viel verstecken kann, auch Fehler».

Aber auch eine rein geometrische Schrift, wie beispielsweise die Ende der 20er Jahre mit dem Zirkel entwickelte «Futura», ist für ihn auf die Dauer nicht haltbar. Solchen Überlegungen folgend entsteht zwischen 1954 und 55 die «Univers», eine Groteskschrift, die zwischen 1957 und 61 zur Grassfamilie ausgebaut wird und inzwischen in 35 Varianten erhältlich ist. Die «Univers» macht Frutiger weltberühmt. Im Europa der Nachkriegszeit gilt sie als «die bedeutendste Idee auf dem Gebiet des Type Designs». Grafikern bietet sie beinahe unbeschränkte Möglichkeiten, so dass sie auch heute noch in viele Teilbereiche unseres Lebens spielt, sei dies in der Werbung oder im täglichen Umgang mit Prospekten und Formularen. So haben grosse Gesellschaften, wie zum Beispiel erst kürzlich die Deutsche Bank, ihr gesamtes Erscheinungsbild auf Frutigers wohl bekannteste Schrift umgestellt. Doch für Frutiger ist die «Univers» wie jede Schrift «ein Kind ihrer Zeit – sie gehört in eine bestimmte Epoche». Im Falle der «Univers» sind das die 50er Jahre, als das Runde, das Stromlinienförmige die Alltagsgegenstände prägt. Und doch ist Frutiger, nicht ohne Selbstbewusstsein, überzeugt, dass eine gut gemachte Schrift die Zeiten überdauert und früher oder später ihre Leser findet, wie auch Corbusier-Möbel ihre Zeit überdauern. Es wäre nun denkbar, dass Frutiger mit der «Univers» sich zur Ruhe setzen kann, aber seine Schriften gehören ihm nicht, wären rechtlich auch nicht zu schützen. So folgen neue Herausforderungen. 1959 wird er gebeten. die Beschriftung des Pariser Flughafens Orly zu entwerfen. In Paris ist Frutiger, mittlerweile selbständig, nun gefragt. 1970 entwirft er mit seinen Mitarbeitern das Signalisationssystem des Flughafens Charles de Gaulle, 1973, für die Menschen der Weltstadt Paris vermutlich anhaltend wichtiger, dasjenige der Pariser Metro. In dieser Zeit wird auch der Grundstein für eine Schrift mit optimaler Lesbarkeit geschaffen, die uns als «Frutiger» vielleicht weniger sagt, uns aber unter anderem als Hausschrift der PTT trotzdem ein Begriff ist.

Eine Schrift darf nicht auffallen

Frutiger scheut sich auch nicht vor unkonventionellen Erfahrungen. Als Berater von IBM entwirft er die OCR B (Optical Character Recognition), eine Schrift, die vom Computer optisch erfasst werden kann, 1973 zum Weltstandard erhoben wird und bis heute auf all unseren Einzahlungsscheinen zu finden ist. Für die OCR-B muss Frutiger gar über seinen Schatten springen und mit seiner Überzeugung brechen, dass ein Zeichen einer Schrift nicht konsequent denselben Raum einnehmen darf wie ein anderes (ein i ist nicht gleich breit wie ein m), denn für die digitale Erkennung stellt genau diese Tatsache eine nicht unwesentliche Bedingung dar. Und doch bleibt er seiner Maxime, wonach eine Schrift nicht auffallen darf, treu. Überhaupt gilt für ihn die Richtlinie, Zeichen für Menschen zu gestalten, das Menschliche steht immer im Vordergrund. So benötigt er für eine neue Schrift von der Idee bis zum fertigen Alphabet gut eineinhalb bis zwei Jahre, er hält nichts vom raschen Gestalten am Computer, seine Schriften sind immer von Hand gezeichnet. denn «die Menschen gehen lieber durch einen Wald anstatt durch eine Betonwüste». Und doch bezeichnet er sich weder als Typograph noch als Künstler, wenn schon, dann vergleicht er sich mit einem Geigenbauer, er stellt das Instrument, das Werkzeug her, mit dem der Gestalter schliesslich arbeitet. Ihn interessieren die einzelen Zeichen, nicht das, was daraus entsteht So geht er beim Entwurf von der Tatsache aus, dass das menschliche Auge hochformatige Dinge anders wahrnimmt als querformatige. Eine an einer Wand aufgestellte Leiter wirkt grösser als eine liegende, weil das Augen horizontale Gegenstände mit einem Blick aufnehmen kann, wobei vertikale nur portionenweise in unser Gehirn gelangen.

Nach Okakuras bilden zwölf Speichen ein Rad. das Wesen des Rades ergibt sich jedoch aus den Räumen zwischen den Speichen. In diesem Sinne geht Adrian Frutiger bei der Erschaffung einer Druckschrift vor. Das Ausschneiden der Zwischenräume befriedigt ihn mehr, als das Zeichnen der Grundlinien. Seit der «Univers» hat Frutiger die verschiedensten Schrifttypen entworfen. Etwas jüngeren Datums ist die «Avenier», eine Schrift für die 80er Jahre, in Anlehnung an die veraltete «Futura». Für die regelmässigen Leser dieser Zeitung dürfte die «Dokumenta» nicht ganz unbedeutend sein, eine Spezialschrift für den Fotosatz der Basler «National-Zeitung», die 1969 vom vier- auf den fünfspaltigen Umbruch gewechselt hat. Unter all diesen Schriften befinden sich auch zwei Schnitte für Indien, die Frutiger im Auftrag des National Institute of Design in Ahmedabad erarbeitet hat. Und obwohl diese nie zur breiten Anwendung gekommen sind, bieten die Studien mit seinem indischen Kollegen Grundlagen für eine neue indische Typographie. Und um den Bogen zurück zur symbolhaften Botschaft, die einst in allen Urschriften vorhanden war, zu spannen, betätigt sich Frutiger auch als Pictograf. Pictrogramme sind figürliche Zeichen, deren Mitteilung aufs äusserste stilisiert ist. Und obwohl er Zeichen für Flugpläne (Air France) entworfen hat, erscheint ihm Sprache im üblichen Sinne in gewissen Bereichen einfacher als Bildschrift. So graut ihm vor dem Gedanken an ein Spital, das seine Hinweistafeln mit gebrochenen Knochen und kaputten Nieren verziert hat, was eindeutig an den Gefühlen der Menschen vorbeizielt

Zurück zu den Wurzeln

Frutiger ist sich bewusst, Pionierarbeit geleistet zu haben. Er sieht die Notwendigkeit, sein Wissen weiterzugeben. Zehn Jahre unterrichtete er als Lehrer an der Ecole Estienne und acht Jahre an der Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs in Paris. Daneben hat er sein «Vermächtnis» in Büchern in unzähligen Aufsätzen aufgezeichnet und aufgeschrieben. 1992 ist Frutiger in die Schweiz zurückgekehrt. irgendwo auch eine Heimwehnatur, denn «im Alter sucht man nach seinen Wurzeln». In Übersee fühlt er sich als Europäer, aber in Europa («wo in Sachen Ziffern und Zeichen viel begonnen hat») als Schweizer, weil die Pariser Vororte seine geliebten Berge nicht ersetzen können. Heute lebt Adrian Frutiger mit seiner Frau Sirnone in Bremgarten bei Bern. Und es ist nicht so, dass er sich zur Ruhe gesetzt hätte, immer noch ist sein Wissensdurst nicht gestillt. Was ihn momentan fasziniert, ist die Geschichte unserer Ziffern, «unglaublich», sagt er, «wie lange in Europa mit römischen Zahlen gerechnet wurde». Dann sucht er einen Aufsatz für die Schweizer Uhrenindustrie hervor, «das hier will ich noch fertigschreiben». Es ist eine Abhandlung über die Eignung von digitalen Ziffern für Uhren. Frutigers Ergebnisse: Unser Zeitgefühl orientiert sich nicht an Zahlen, sondern noch immer an der Sonne. Die Umgebung bestimmt den Gehalt einer Botschaft. Auf dem Taschenrechner ist 505 eine nackte Zahl, auf einem Boot ist es ein Hilferuf.

Der Mensch trägt das Bewusstsein der Zeichen tief in sich, es sind von Generation zu Generation weitervermittelte Geheimnisse. Menschen wie Adrian Frutiger haben diese Geheimnisse studiert und sie zu Allgemeingut gemacht. Und wenn wir das nächste Mal vor einer Hinweistafel stehen, wer weiss. vielleicht bleibt unser Blick für den Bruchteil eine Sekunde länger daran haften…

Bücher von Adrian Frutiger:

- Die Kirchen an Thunersee, 1948. Vergriffen.

- Schrift, Ecriture. Lettering. Verlag des Bildungsverbandes Schweizerischer Buchdrucker. 1951. Vergriffen.

- Der Mensch und seine Zeichen, Fourier-Verlag. 1978 – 1981.

- Type, Sign, Symbol, 1980, ABC-Verlag. Vergriffen.

- Adrian Frutiger – eine Typographie. Vogt Schild-Verlag. 1995.